|

|

|

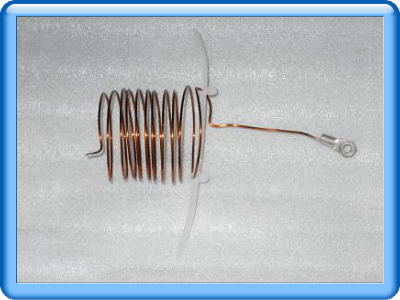

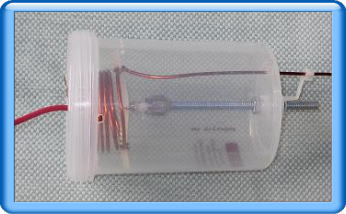

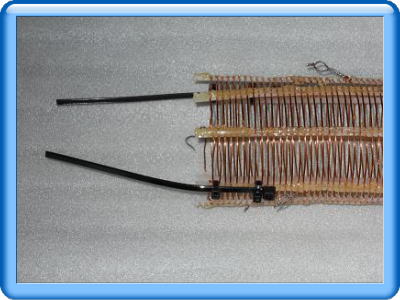

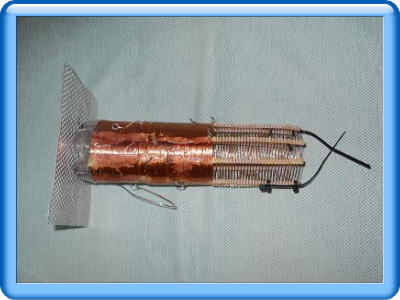

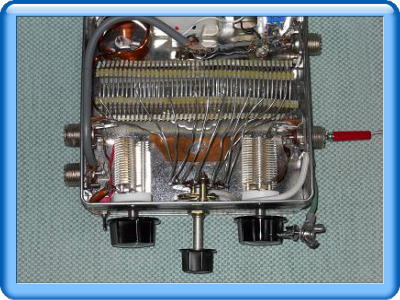

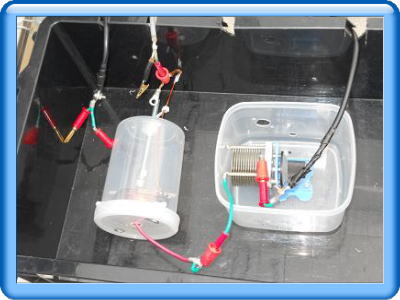

バネ状のコイル 伸び縮みさせる

|

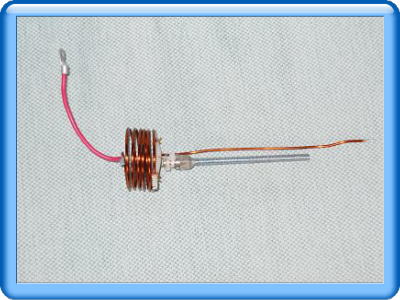

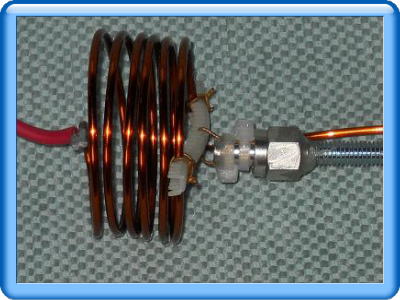

ケースの底に長手ナットを固定 |

| |

|

| |

|

|

|

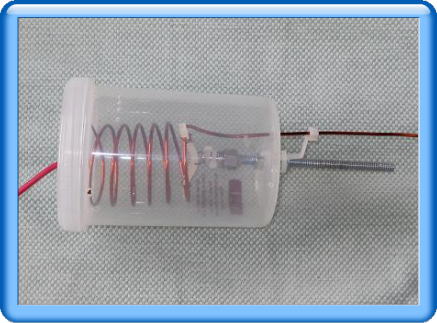

| ケース全体概観 |

Fコネクターにボルトを接着

|

| |

|

| |

|

|

|

|

コイル最下部の中心からコネクターとボルトを利用してコイルを伸び縮みさせる

|

| |

|

| |

|

|

|

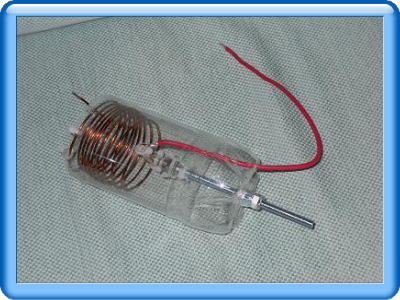

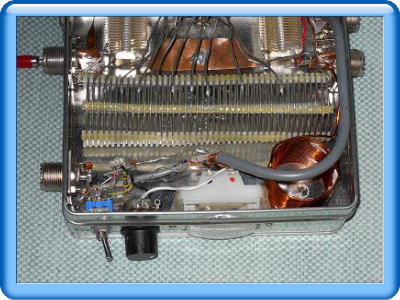

伸ばした時のコイル

(小インダクタンス) |

縮めた時のコイル

(大インダクタンス) |

| |

|

| |

|

|

|

|

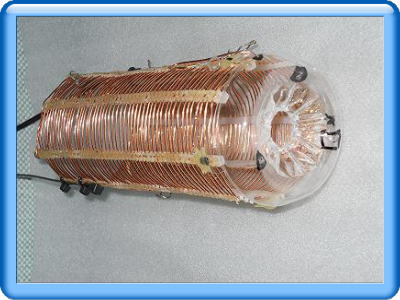

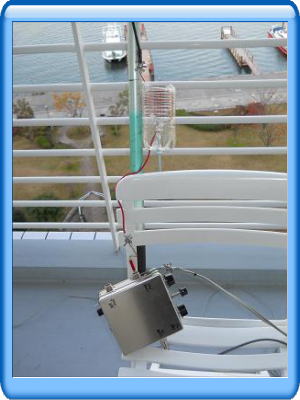

160mバンド用バリL

炭酸水のボトルを利用

|

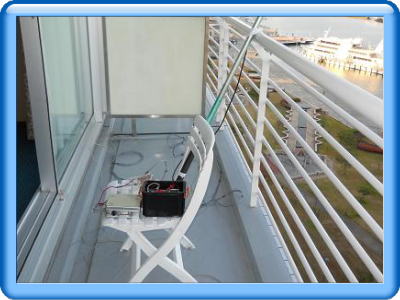

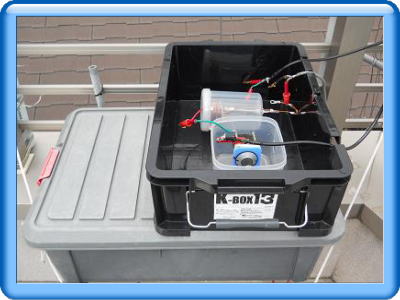

実際ベランダに設置したバリL

|

| |

|

| |

|

| 160m/40mバンドのトップコイルと頂冠の製作 |

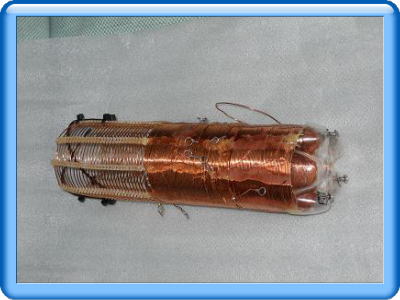

紙やプラスチックのボビンにダンボール紙を巻き、その上にエナメル線を120回程(現物は123回)密巻きし密巻きコイルの下に疎巻きコイルを30回程(現物は28回)巻きます。コイルを固定するためにエポキシ系接着剤で固めた後、コイルを引き抜きダンボール紙を取り除くと完成です。(直径65mmΦのコイルになりました)

アンテナエレメントに直接大きい密巻きコイルを設置するより疎巻きコイルから密巻きコイルにすると電波が乗りやすいと経験的に思っています。

密巻きコイルの上にペットボトルの底を接着剤で固定して、底の真ん中に釣竿が通る様にドリルで穴を開けます。疎巻き空芯コイルの下にインシュロックを固定して釣り竿に通したコイルがぶらぶらしないようにビニールテープで固定します。

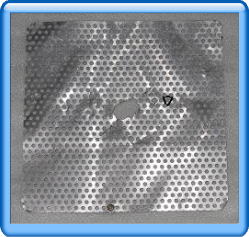

ホームセンターで打ち抜きアルミ板を購入して密巻きコイルに取り付けたペットボトルの底に固定します。この頂冠は風でアンテナが揺れた時インピーダンスが変化しません。(アンテナの共振周波数の変動が少なくなる効果があり、打ち上げ角も少し位低くなると思っています)

|

| |

|

|

|

| 打ち抜きアルミ 頂冠 |

160mバンド用空芯コイル、他バンド用にタップもある

|

| |

|

| |

|

|

|

| 40m/30mバンド用空芯コイル |

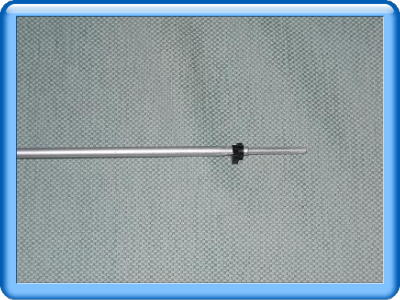

釣り竿に固定するインシュロック |

| |

|

| |

|

|

|

| 釣り竿に固定するインシュロック |

頂冠とコイル概観

|

| |

|

トップエレメントの製作 |

|

|

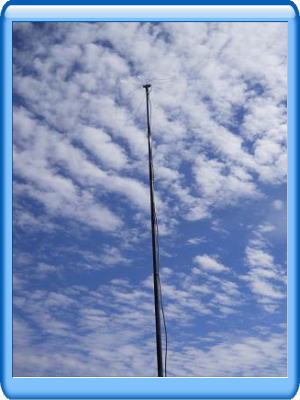

50cmほどの直径の違う細いアルミパイプを2本つくり細いアルミパイプを太いパイプに挿入して長さを調整できる様にします。

上部エレメントの長さを変化すると共振周波数が大きく変動します。

接合部分にプラスチックのパイプ止め(ホームセンターで購入)で接触不良を無くす。 |

|

|

| 細いアルミパイプ2本を上下させる黒いクランプでエレメントを締め付ける |

釣り竿と上部エレメント

|

| |

|

| |

|

|

アンテナチューナーの製作

|

|

| |

|

|

|

| SWR計概観 |

チューナー内部のコイルとバリコン

|

| |

|

| |

|

|

|

| コイルとSWの拡大写真 |

手前はSWR計内部

|

| |

|

| |

|

7MHz用アンテナとバリLとチューナー概観

|

| |

|

|

アンテナの設置と調整

|

|

|

釣り竿の先端に長さを可変出来るアルミパイプのエレメントを取り付けその下に160mバンド用のコイルを取り付けます。コイルの下端から3.3m長の同軸エレメント(3C2V)を取り付けて下ろします。同軸エレメントの最下部にバリLと固定コイルを設置し、トップエレメントと固定コイルで運用する周波数の真ん中当たり(1.910MHz)にくる様に大体調整して、あとはバリLで微調整します。

トップコイルの巻き数を多くして下の固定コイルを無くす事も可能です。私は現場で応用範囲が広くとれる様に固定コイルも使用しています。

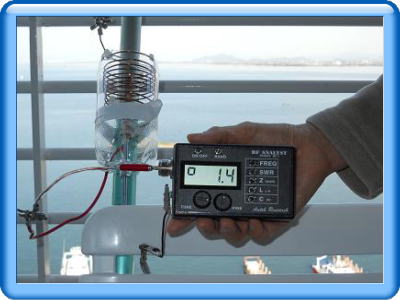

琵琶湖のホテルで運用した時アナライザーでうまくSWR1:1.4位まで追い込めましたが、アンテナとCPの間にアンテナチューナーを挿入してSWR1:1.1まで追い込みます。 |

| |

|

| |

|

|

|

| 3C2Vアンテナエレメント |

40m×2本

160mバンドカウンターポイズ |

|

|

5m長×2本

7/10MHz用カウンターポイズ |

アンテナ全体概観 |

| |

|

|

|

アンテナチューナーと

7MHzカウンターポイズ |

バリLを調整して

SWR1:1.4まで調整可 |

| |

|

| |

|

|

|

160mバンド固定コイルとカウンターポイズが見える

|

| |

|

| |

|

|

アンテナの効率と受信ノイズ

|

|

|

QRPの運用はまず第一にアンテナの効率です。アンテナ本体を使用する周波数で共振させる事が大事です。共振させなくてチューナーでマッチングを取る事が可能ですが効率が悪くなると思います。基本は共振させてからマッチングです。160mバンドの小型アンテナはバンド幅も小さく少し外れるとチューナーをもってしてもマッチングできませんので注意が必要です。

共振させたアンテナは受信ノイズが少ないのに驚かされます。受信ノイズはバンド幅と密接な関係があり、上記短いアンテナは狭帯域のバンドパスフィルターの様な役割もある様に思います。 |

| |

|

| |

|

|

運用実績

|

|

|

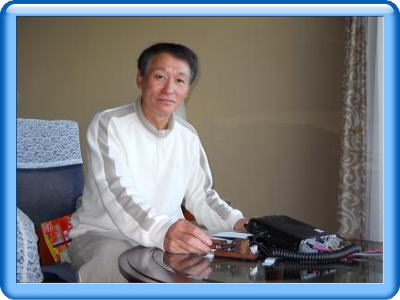

2010年の夏沖縄で7MHzと1.9MHz帯で運用しました。7MHz帯では結構パイルアップに近い感じで呼ばれました。QRP運用も人気が高く十分楽しめると実感しました。

1.9MHz帯で九州の局長さんと交信出来ましたが、途中で無線機の電源が故障し残念ながら1局のみの交信に終わりました。

2010年の秋琵琶湖のホテルから7MHz帯で約1時間の運用で北海道を除く10局と交信ができ、1.9MHz帯では約2時間の運用でJA2、JA6、JA8を除く10局と交信ができ釣り竿アンテナとQRPでホテルからトップバンドを楽しめる事が実証でき嬉しく思いました。

XYLとの妥協で短い運用になりましたが旅行はあくまで観光が主目的で無線は従になるのは当然と思います。XYLと良好な関係を保ちつつ、細く長く運用するのも無線の醍醐味です。Hi

|

|

|

| システム概要 FT-817とキーパドル |

SSBの運用風景 |

| |

|

| |

|

|

| CWの運用風景 |

| |

|

| |

|

|

最後に

|

|

|

自宅では1.8MHz帯から10MHz帯まで同じ考えで運用しています。

10mのグラスファイバーロッドを2階建ての屋上に設置しロッドのテッペンに大き目の頂冠(ステンレス線を利用)を設置、エレメントを屋上まで下ろしCPとエレメントの間にバリLを設置し、バナナチップでバンドを切り替え、7MHz、10MHz(バリコンを入れてエレメントを短縮)の2バンドのアンテナシステムとしています。

160mと80mバンドはさらに地上まで下ろし合計エレメント長を17mとして固定コイル、バリLとアース間でアンテナを共振させます。80mバンドと160mバンドは近くのNHKラジオ等の電波の影響でアンテナアナライザーが使用できず、やむなく昔のディップメーターで共振周波数を調整し、インピーダンスのマッチングをとるためアンテナチューナーを使用しています。1KWの運用にも耐える構成です。

|

| |

| |

|

|

| 10m長のファイバーロッド |

7、10MHz帯用バリLを

バナナチップで切り替え |

| |

|

| |

|

|

|

屋上のバリLとバリコンの下に

800WATチューナーCG5000がある |

グラウンドに設置した固定局

160mバンド用

自作オールバンドアンテナチューナー

|

| |

|

|

現在QRPから1KWまでの運用を楽しんでいます。

2010年11月下旬から始まったZL8Xのペディションでは1.8、3.5、7、10MHzまで上記固定アンテナとMARK5のベアフット交信できました。少しでも160mバンドに興味のあるHam仲間のお役に立てれば幸いです。

お空でお会いしましょう。

73&88

|